多年前读刘克祥先生的《棉麻纺织史话》中提到四大苎麻夏布产地(浏阳、万载、荣昌、诸暨)中最少为人关注的浙江诸暨,称宋时当地名产「后山布」:

是一种很有特色的皱布。所用苎麻纱特别经过加强捻,而捻向又分为S向和Z向两种。织造时将不同捻向的经纱数交替相隔排列,并且经密纬疏。由于纱线经过加强捻,吸水后先膨胀后收缩,于是在布面上形成米粒状「谷纹」。纱的捻度愈大,米粒状谷纹愈明显,十分精巧纤细,美观大方,仅次于名贵的罗。

这段描述让我联想到了「小千谷缩」,获得联合国教科文组织认证的世界非物质文化遗产名录的日本苎麻织物的一种,属于专用于制作和服的「越后上布」。同样都是一种对手绩苎麻纱线的预处理,且都呈现出皱皮的效果,名为「缩」,它俩之间似乎存在某种联系。

何况中国的越地(浙江),自古就与日本有千丝万缕的联系,很多日本风物,就是从浙江一带跨海传过去的,这里面也许包括了宋代诸暨苧罗山一带的名产「后山布」吧……我是这么想的,也在夏木的官网页面「苎麻」上这么写了。

但是最近发现,小千谷缩与中国毫无联系。日本的越后地区出产苎麻绩织,最早可追溯到公元8世纪,至今在正仓院仍保留有当时的苧布。据日本着装文化传承协会会长泷泽静江在《和服之美》中的说法,小千谷的「缩」,这种捻搓后用糨糊固定后形成纹路的技术,最先是宽文年间(1661~1672)由一位名叫堀次郎将俊(又名堀将俊、明石次郎、明石様)的浪人发明,他一直居住在小千谷市——小千谷是一个地名,而非我之前联想的与浙江诸暨的后山布相关联的那种纹路。且根据泷泽的说法,小千谷缩的「缩」是对纬纱进行捻搓,用糨糊固定,然后再上机织造,最后浸水脱浆后,形成了细微的皱纹。刘克祥书中的诸暨山后布的所谓「谷纹」,则主要是对经线进行加捻处理,没有提到用糨糊固定,但也同样利用了苎麻纤维遇水变性的特点。

技术上差不多,但找不到关键的证据去证明它俩的渊源关系。

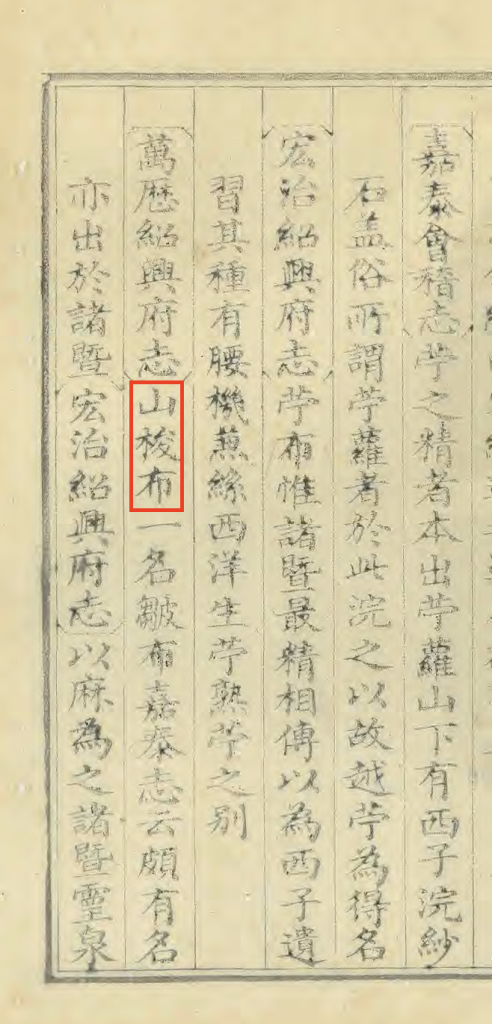

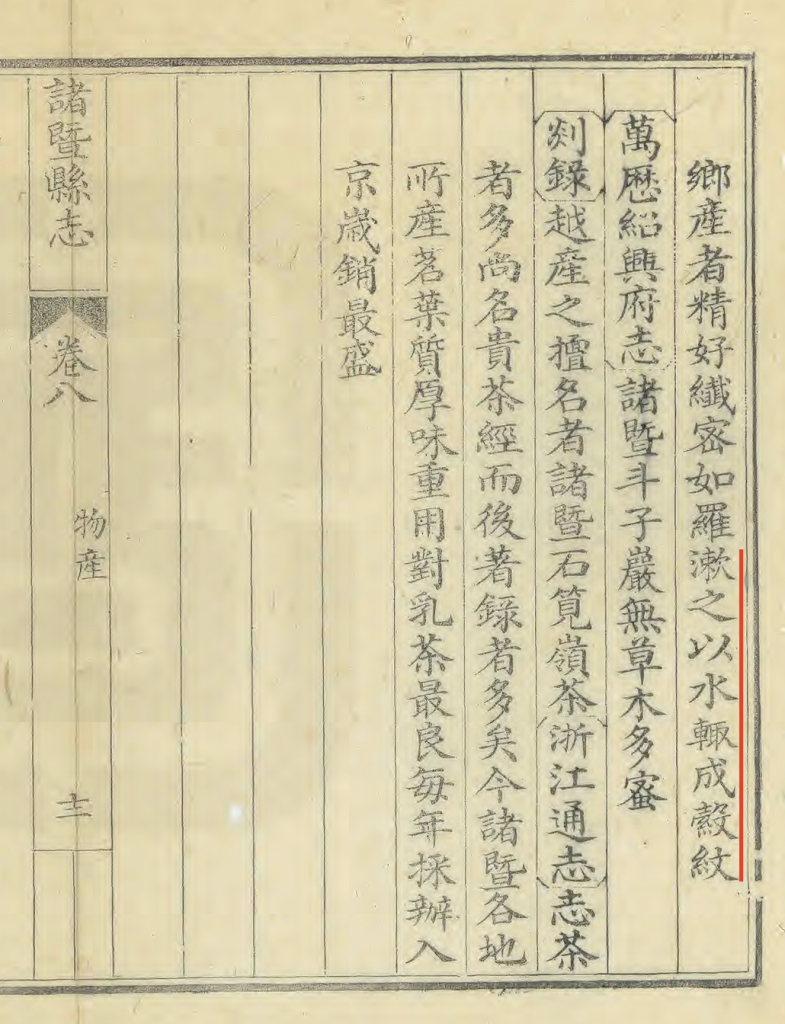

而且,还有一个重要的发现:「谷纹」名称错了,应该是「縠纹」,而且也不是「后山布」,是「山梭布」。证据是下面这个《诸暨县志》上的原文:

萬曆紹興府志:山梭布,一名皺布,嘉泰志云,頗有名,亦出於諸暨。宏治紹興府志:以麻為之,諸暨靈泉鄉產者精好,織密如羅,漱之以水,輒成縠紋。

前述也对诸暨的苧布进行了描述:

嘉泰會稽志:苧之精者,本出苧羅山,下有西子浣紗石,盖俗所謂苧羅者,於此浣之,以故越苧最為得名。

宏治紹興府志:苧布,惟諸暨最精,相傳以為西子遺習,其種有腰機、兼丝、西洋、生苧、熟苧之別。

可见从上古时代起,诸暨一带就擅产苧布,最著名的「浣纱女」西施,就是在诸暨的苧罗山山谷的溪水中,对苎麻进行漂洗,即所有麻纤维都需要的脱胶处理。站在今天的视角看,她应该是越国的原住民(且应该是良渚文明的后代),说着侗台语,住着吊脚楼(干栏式木构建筑),种植稻谷、苎麻,用腰机织布,跟今天的傣族、壮族、泰国人……以及海南岛的黎族人差不多。

文献中的「山梭布」被刘克祥先生写成「后山布」,「縠纹」写成了「谷纹」,出现这种非常基本的错误,一个可见的原因,就是简繁字的转换造成的:「梭」与「後」很容易混淆,「穀」和「縠」更是容易分不清。

「山梭」之名不知从何而来,有可能是「三梭」之谬,不管怎样,总归是「皱布」。而所谓「縠」,底下为「糸」字者,念hú,意为有皱纹的纱,英文crepe。

縠(hú)是指一种具有自然绉缩凹凸不平表面、轻薄但厚实感的古代纱织物,而「加捻」(jiā niǎn)是将原料丝(或纤维)相互缠绕成线的工艺过程。 縠的表面之所以凹凸不平,是因为其经、纬纱线的拈度和拈向不同,在织成后产生绉缩效果,从而形成独特的纹理。

——Google AI

网上能找到的对「縠」最为专业的解释来自湖南博物院的一篇《素纱襌衣的研究与复原》:

司马相如《子虚赋》中描述的:“郑女曼姬,被阿緆,揄苎缟,杂织罗,垂雾縠。”郭璞注:“言细如雾。”虽也有些记载,如《汉书·礼乐志·郊祀歌》:“被华文,厕雾縠。”并唐代颜师古作注:“雾縠,言其轻若云雾也。”雾縠又叫“沙縠”、“方空縠”。《后汉书·章帝纪》也记载了齐地生产一种名贵丝绸,叫“方空縠”,李贤注:“《释名》曰:‘縠,沙也’。方空者,沙薄如空也。”《抱朴子》说,“劲弩之余力不能洞雾縠”。直至马王堆汉墓的发掘,见证了这种织物的存在。

找到《子虚赋》的那段原文,甚妙:

於是鄭女曼姬,被阿緆,揄紵縞,雜纖羅,垂霧縠,襞積褰縐,紆徐委曲,鬱橈谿谷;衯衯裶裶,揚袘戌削,蜚襳垂髾;扶輿猗靡,翕呷萃蔡;下靡蘭蕙,上拂羽蓋;錯翡翠之威蕤,繆繞玉綏;眇眇忽忽,若神仙之髣髴。

——维基文库:子虚赋

里面提到了緆(细麻布)、紵(苧布)、縞(细缯)、羅(绞纱织物)、縠(绉纱,即素纱襌衣的面料,几近透明,如雾霭,称「雾縠」)……来自郑国的美女曼姬,身着这些精细织物做成的衣裳,腰肢纤细,肤如凝脂,在楚王的宫殿上翩翩起舞……「眇眇忽忽,若神仙之髣髴。」

古时候的南方意象,最曼妙者,莫过于此吧。